將傳統藝術帶入現代模式,更能傳遞其真正的文化意涵,讓社會大眾知曉。

文:林宛瑩(念人類學也念社工,著迷於世界與人的複雜性。

臺灣一年到頭有許多大大小小的廟會活動,說到廟會,你腦海中的畫面又是什麼模樣?「廟會」代表圍繞著廟宇所發生的群體性信仰活動,臺灣各地廟會活動蓬勃、興盛,凡舉進香、建醮、普渡、酬神等儀式都常見於民眾的日常生活中。

近年臺灣廟會現場,還出現了一類新的角色───承接廟會活動相關事宜的企劃團隊。不管是架設活動現場硬體、揹著攝影器材捕捉各種鏡頭、奔波於不同的陣頭、團體間協調溝通,都是他們的職掌範圍。這群人不屬於廟方人員也不僅是前來參加的信眾,而是一群以「做」廟會為業的工作者。

Photo Credit: 林宛瑩

鞭炮燃起,煙灰沖天,攝影師一面將圍在頸上的毛巾拉起,摀住口鼻,一面舉起胸前的裝著長鏡頭的相機,走向炮火堆裡去。炮聲連天,持續了幾十秒鐘後,群眾早已往兩旁散去,他才從煙霧裡走出來,扯下毛巾、抱著相機查看剛剛捕捉到的畫面,並立刻挑選幾張精彩的畫面上傳臉書給粉絲們欣賞。參加廟會活動對他而言除了是興趣外,也是他工作的一部分。

筆者曾跟著活躍於各大廟會場域的泰喆創藝設計團隊參與過幾場該團隊籌畫的活動。團隊中多位成員,是許多人眼中「玩陣頭」、「跑廟口」的年輕人,在三年多前才有人出面登高一呼,帶著各自的專長組成泰喆創藝設計團隊,從事臺灣各地大小廟會活動的企畫和執行。人才來自五湖四海,各自有所專長,強調將原本富有文化傳承意義的廟會活動注入創意元素。希望規劃廟會除了要傳承傳統之外,還要追求精緻、優質的表現,藉此改變社會大眾對於臺灣廟會場域的負面觀感。

這群專業工作者的角色有何特殊之處?可以從一場廟會是如何籌畫而成談起。過去許多關於廟會的研究中,多指出廟宇籌畫、舉辦廟會的過程與地方社會是緊緊相連的,例如部分地區建醮祭典的財源,是源於該區域居民義務繳納的「丁口錢」,而人力則仰賴當地的頭人與廟方成員扮演籌備要角。但是隨著時代的推移,現下臺灣「做」一場廟會的過程,地緣性連結早已不若以往,廟方及地方居民在廟會的籌辦過程中,參與的成分大幅減低。

近年來在各大廟會場域竄起的企劃團隊,他們主要從廟方手中承接籌備整場廟會的任務,從活動前的行銷宣傳、製作團體服裝、陣頭陣容安排,到活動時的會場硬體架設、場控、攝影紀錄、晚會表演等服務一應俱全。在這樣做廟會的過程中,活動籌備本身與地方脫鉤,由身懷專業能力的工作者來一手包辦。過去被視為和地方緊密鑲嵌以及仰賴地方人士動員支持運作的廟會,在創意企劃公司進場承接之後,儀式背後廟會活動與在地居民關係轉淡,如何規劃整場儀式活動成為企劃團隊展現專業的舞台。

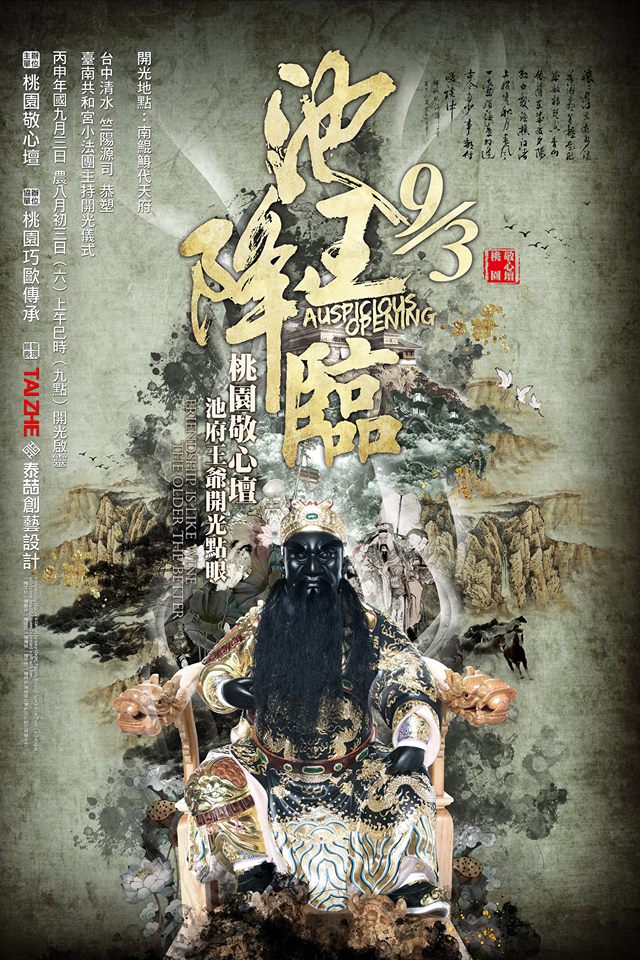

這群年輕人善用網路,也熟習臺灣廟會文化,不僅擁有專業的技能,也具備對信仰的熱情,雖然民間信仰聽來傳統,但是在這群年輕人的新思維下,總能變出不同的玩法。有別於以往,網路成為他們極重要的活動宣傳管道,例如泰喆團隊專業的視覺設計、影像編輯者,藉由海報設計、宣傳影片等方式,藉由網路宣傳各地活動。透過社群媒體按讚、分享的方式,觸及更多的網路使用者,讓得知活動訊息的人不再局限於該廟宇的鄰近地區。

如此一來臺灣各地對廟會活動有興趣的朋友皆有機會知悉訊息、動身參與。也透過上傳現場照片、開直播讓無法到場的鍵盤信眾互動零時差。且另一方面,活動宣傳影片的內容不單僅有廣告效果,影片的內容設計中不只是活動日期、宣傳內容的重複播送,而是關於該廟宇的歷史回顧、神明傳說與地方文化的介紹,某種程度上等同是該廟宇的數位紀錄短片。

在企劃團隊進入廟會工作領域後,無疑是為臺灣民間信仰活動注入一股新的活力。在觀察泰喆創意企劃團隊的這一年來,可以發現這個團隊在做的不只是一件單純的活動企劃,不斷推陳出新的活動規劃、硬體設計,似乎隱含著更多的熱情與企圖心。

不管是活動規劃還是各類形式的作品呈現之於團隊而言,彷彿不再僅是為了餬口的工作任務,這一群年輕人對廟會的熱情與使命感,等你們走入現場、直接感受。

責任編輯:黃郁齡

核稿編輯:翁世航